Transición ecológica, competencia por las tierras y producción del espacio

A propósito de Socialismo de Medio Planeta (II)

Introducción: Dejar medio planeta a la naturaleza

En la entrada anterior del blog comencé una reseña sobre Socialismo de Medio Planeta (SMP). Ahí resumía el libro en cuatro ideas, si en el anterior post abordaba de forma crítica la idea de que es imposible conocer la naturaleza en última instancia, en este abordaré la siguiente idea fuerza del libro: la intensificación de la competencia por el uso de la tierra.

La incognoscibilidad de la naturaleza es importante en SMP porque actúa de fundamento filosófico a la propuesta que da medio nombre al libro, dejar medio planeta a la naturaleza. Más allá de si es un 50%, algo más o algo menos, dejar mucho más espacio a la naturaleza, originalmente propuesto por el naturalista E.O. Wilson, se considera necesario para afrontar la crisis de biodiversidad, que para muchos es la más grave de las crisis ecológicas en curso. Debido al avanzado estado de alteración de los ecosistemas naturales en muchas partes del mundo, dejar medio planeta para la biosfera implicaría el rewilding (en castellano resilvestración) de muchos terrenos actualmente alterados por el uso humano (prados, cultivos, etc) bien de forma pasiva (simplemente retirando la actividad humana) o bien de forma activa (reintroduciendo especies desaparecidas, especialmente grandes depredadores extinguidos)1.

Además, esta recuperación de ecosistemas densos podría actuar como un mecanismo de “geoingeniería natural” capaz de capturar CO2 y ayudar a reducir su concentración en la atmósfera2. Pero la captura de carbono (natural o no) no es suficiente, también necesitamos dejar de emitir lo que implica pasar de un sistema energético fósil a uno 100% renovable.

Siguiendo a Vaclav Smil, los autores ponen el acento en el concepto de densidad energética, es decir, cuánta superficie de terreno necesitas para producir cada unidad de energía (W/m2). De esta forma, la transición energética implica sustituir un sistema energético fósil basado en stocks de alta densidad energética por uno 100% renovable dependiente de flujos de baja densidad energética. Una de las consecuencias de este cambio es que el sistema energético ocupará mucho más espacio, precisamente cuando más necesitamos dejárselo a la naturaleza.

Por último, nuestro sistema alimentario actual ocupa una enorme superficie de terreno. Sólo el 1% de la superficie del planeta se usa para edificios e infraestructuras frente al 12% que se usa para cultivo y un impresionante 28% se utiliza para el pastoreo y la ganadería extensiva. Por comparar, sólo el 15% del planeta es naturaleza protegida3. Y puesto que la población seguirá creciendo en las próximas décadas, la producción alimentaria tendrá que crecer también. Y no sólo crecer, también cambiar, ya que el sistema agroalimentario es uno de los principales responsables de la crisis ecológica global. A esta necesidad de producir más comida, con menor impacto ambiental y usando una menor cantidad de suelo lo llamé en otro post, el trilema de Monbiot.

Teniendo en cuenta que el rewilding es una precondición del libro, los autores proponen reducir el consumo de energía y reducir el consumo de carne para que los sistemas energéticos y alimentarios ocupen, respectivamente, menos espacio. Como resultado el socialismo de medio planeta puede resumirse en un programa “utópico” con tres tareas: rewilding, veganismo y cuotas energéticas.

No me interesa tanto comentar aquí estas propuestas y sus evidentes dificultades políticas como explorar otra cuestión más general. Porque aunque los autores no lo desarrollan en el libro, lo que están haciendo es plantear la dimensión espacial del ecosocialismo o, en general, de la transición ecológica y, concretamente, hacerlo como una competición por el uso de la tierra.

Transición ecológica y competencia por el uso de la tierra

Tenemos al menos tres sistemas críticos para la supervivencia humana en la tierra (biodiversidad, producción de energía y producción de alimentos) que necesitan expandirse espacialmente en un planeta que desde hace mucho sabemos finito, también a nivel de espacio disponible. No es casualidad, por tanto, que en su último libro George Monbiot considere "el uso de la tierra como la más importante de todas las cuestiones ambientales" o que en SMP afirmen “la escasez de tierras pasará a ser una importante limitación económica o ecológica”.

Por otro lado, además del espacio dedicado a la producción de energía, alimentos y el mantenimiento de la biodiversidad, debemos incluir el para nada desdeñable espacio que ocupan las ciudades y la industria responsables de la producción y circulación de mercancías y servicios no agroganaderos así como las carreteras y vías de tren necesarias para distribución y consumo de todos ellos (en torno a un 2,5-3% de la superficie total).

Puesto que la transición ecológica puede provocar tensiones y conflictos debido a la competencia por el uso de la tierra para cada actividad, podríamos esperar la reaparición o intensificación de varios conflictos en torno a esta cuestión, como por ejemplo:

Entre sectores productivos: por ejemplo entre la agricultura y la producción de energía.

Entre sectores productivos en expansión (agricultura, energía, etc) y activistas ecologistas y/o el estado como defensores de los espacios naturales a conservar

Conflictos locales entre propietarios de tierras (por el reparto del emplazamiento de renovables, por nuevas declaraciones de protección ambiental, etc)

Entre zonas rurales y zonas urbanas por la distribución de los “costes espaciales” de la transición ecológica

Entre propietarios y trabajadores de la tierra (especialmente en zonas con alta concentración de la primera).

etcétera, etcétera, etcétera

La intensidad de estos conflictos va a depender no sólo de la intensidad general en la competición por el uso de la tierra sino también de la distribución regional y local de dicha competición donde se puede intensificar (por la orografía concreta de esa región, etc) así como de la manera en que se produzcan los cambios de usos de la tierra. Por supuesto, estos factores se sumarán al sustrato ya existente que suponen las distribuciones ideológicas regionales y entre campo-ciudad, las dinámicas preexistentes de despoblación, etc.

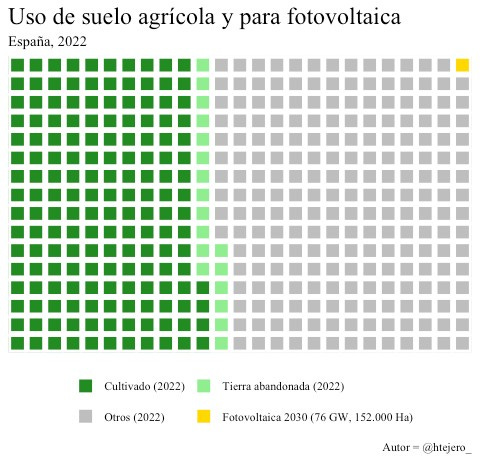

¿Cómo de intensa es esta competencia ahora mismo? Me gustaría sacar en algún momento algunos datos más generales para España pero sirva este gráfico para abordar brevemente la supuesta competencia por las tierras entre agricultura y energía en España.

El espacio necesario para colocar en suelo toda la fotovoltaica que necesitamos según el nuevo PNIEC hasta 2030 (76 GW, unas 152.000 Ha), es el 0.66% de la superficie agraria útil que en España son 23 millones de Ha, de las cuales el 10% se consideran abandonadas, y un 0,29% de la superficie total. Y eso en un worst-case scenario en el que no se instala nada de autoconsumo. Aún así, no es una superficie desdeñable, 152.000 Ha suponen casi un 10% del total de superficies urbanas-industriales. Visto de otra manera, es casi la mitad de todo lo que se urbanizó entre 2005 y 2011, la época más dura de la burbuja inmobiliaria (que se hizo en un 75% eliminando suelo agrícola y un 24% suelo forestal).

Para acabar esta parte, merece la pena considerar que existen prácticas que permiten compatibilizar o minimizar la competencia entre los cuatro sistemas clave (agrícola, biodiversidad, energético y urbano-industrial) y, por tanto, reducir la competencia por la tierra:

Algunas de estas prácticas serán más importantes que otras y todas tienen sus límites: los huertos urbanos son una excelente práctica comunitaria pero difícilmente tendrán algo más que un papel testimonial en la alimentación urbana, el autoconsumo puede aliviar la presión por el uso de suelo para producción energética en el mundo rural pero es casi imposible que las ciudades sean energéticamente autosuficientes, etc. Muchas, como la agricultura regenerativa, el urbanismo denso o los cambios de dieta tienen beneficios más allá de la reducción por la competencia del espacio. Todas ellas deberían ser impulsadas en una transición ecológica socialmente justa sin olvidarnos que en política, las medidas simbólicas tienen a veces la misma importancia que las medidas más transformadoras. Sí, el autoconsumo no alimentará jamás por sí mismo una gran ciudad, pero su extensión puede ayudar a reducir la sensación de aprovechamiento que a veces surge en el mundo rural cuando se instalan renovables.

Transición ecológica como producción del espacio

Que cada sociedad produce un espacio es una de las ideas fundamentales del trabajo de Henri Lefebvre4 de manera que, los cambios sociales implican necesariamente cambios en la producción del espacio. Por tanto, al hablar de transición ecológica podemos ir más allá de plantearla sólo como un problema de competencia por el uso de la tierra y considerar que la transición ecológica es un cambio en los procesos de producción del espacio. Y en tanto que proceso de producción es el resultado de una pugna por el poder, es una manifestación del poder y por tanto, es una dimensión más de esa disputa política que llamamos transición ecológica.

Como señalan Huber y McCarthy5, el capitalismo fósil es un régimen energético subterráneo y “vertical” que implica fundamentalmente extraer combustible del subsuelo mientras que tanto los sistemas pre-industriales basados en biomasa (fuese madera o cultivos para los animales) como los nuevos sistemas renovables basados en fotovoltaica y eólica son superficiales y horizontales.

En tanto que las diferentes transiciones ecológicas podrían ser consideradas como, en palabras de David Harvey, diferentes producciones del paisaje geográfico, si la transición ecológica capitalista neoliberal produce un espacio, una geografía y un paisaje; la transición ecológica a la que llamamos Green New Deal produce otro espacio, otra geografía y otro paisaje. Y el decrecimiento produciría otra. Lo que todas tienen en común es que, siguiendo a Huber y McCarthy, en tanto que abandonen los combustibles fósiles, todas tendrán que enfrentarse al problema de establecer un sistema energético horizontal en superficie.

No me quiero extender mucho más en esto, pero creo que es una vía que merece la pena seguir explorando. Basta decir que el ecosocialismo no puede abstraerse de que necesariamente será una reconfiguración espacial, geográfica y paisajística: va a producir un espacio nuevo, diferente del existente y diferente del que produciría la catástrofe ecológica o una transición ecológica capitalista. Entre otras cosas, una reconfiguración del espacio urbano, del mundo rural y de la relación entre ambos. Acabo este post planteando el conflicto de las renovables, una de mis obsesiones, desde la perspectiva de estas dos últimas transformaciones.

Las renovables y la producción del espacio

Como comentamos más arriba, las renovables no suponen ahora mismo una presión importante por la competencia de tierras a nivel general en nuestro país. Sin embargo, sí puede conceptualizarse mejor como un conflicto en el marco de la producción del espacio. Concretamente en el marco de la producción del espacio rural y su relación con el mundo urbano.

Si por algo se caracterizan los espacios urbanos es que son territorios sumidero de recursos naturales (pero no necesariamente de espacio ya que en ese sentido pueden ser terriblemente eficientes) que pasado un tamaño crítico difícilmente pueden ser autosuficientes energética o alimentariamente y obviamente en términos de biodiversidad. En este sentido su complemento son las zonas rurales, que en un sentido económico son fundamentalmente zonas que producen recursos naturales, alimentos y “servicios ambientales” (un término incómodo pero aceptado) para sí mismas pero sobre todo para los territorios urbanos6.

Por otro lado, como comentaba más arriba, la transición energética de un sistema fósil a uno renovable implica pasar de un sistema vertical, en profundidad y mayoritariamente externalizado a otras regiones del mundo a un sistema horizontal, en superficie y mayoritariamente situado aquí en nuestra región/país/continente.

Juntando ambos hechos lo que tenemos es que la transición ecológica va a suponer necesariamente una transformación del mundo rural que pasa de producir alimentos y “servicios ambientales” para sí mismo y sobre todo para las ciudades a un espacio que debe producir alimentos, “servicios ambientales” y energía para sí mismo y sobre todo para las ciudades.

Digo sobre todo porque en Europa, el 80% de las personas viven en ciudades y, por tanto, además de consumir aproximadamente el 80% de la energía también consumen en torno al mismo porcentaje de los alimentos producidos en las zonas rurales.

Desde la perspectiva urbana-rural (y en menor medida también entre las relaciones entre territorios), hablar de extractivismo energético tiene exactamente el mismo sentido que hablar de “extractivismo agrícola”. Es conocido que de toda la cadena alimentaria los agricultores son los actores que menos reciben frente a intermediarios y grandes cadenas de la distribución, y es habitual señalar la diferencia entre el precio de los alimentos en el super y en el lugar de producción. Por desigual e injusto que sea esto, rara vez recibe el nombre de extractivismo. Y lo mismo puede decirse de la producción energética en manos de grandes empresas. La diferencia fundamental que permite percibir la producción energética como extractivista es que, a diferencia de la agricultura, las renovables generan poco empleo en el territorio (aunque sí dejen rentas en formas de impuestos). Por eso es tan importante que las renovables reviertan de forma justa y visible en el territorio.

Por tanto, no estamos hablando de una nueva relación de explotación de la ciudad sobre el campo que sería “extractivista”, sino de la combinación de un cambio importante en cómo se percibe y se siente que debe ser el espacio rural unido a una queja sobre la distribución de las rentas generadas por esta nueva actividad productiva, la energía, en el que las empresas se lo quedan todo y aquí no dejan nada.

Es normal que esta transformación produzca conflictos y el ecologismo político debe hacerse cargo de los mismos, tratando de alcanzar un nuevo contrato social entre mundo rural y urbano así como entre los diferentes territorios.

Para ello, debemos abordar tres vías. La primera es apostar por todas aquellas prácticas que, como vimos, reducen la presión por la competencia por el uso de la tierra tanto en su dimensión real como en la dimensión más simbólica: autoconsumo, cambio de dietas, agricultura regenerativa, etc.

En segundo lugar, hay que abordar la dimensión afectiva y simbólica de la transformación del mundo rural, favoreciendo una deliberación en la que campo y ciudad se hacen cargo de la necesidad de que los espacios rurales y periurbanos tengan que asumir ahora también buena parte de una producción energética que antes estaba externalizada, sin menospreciar los cambios físicos, simbólicos y afectivos que eso supone. Al mismo tiempo, el mundo urbano tiene que hacerse cargo de la necesidad de cambiar sus modos de vida para reducir en la medida de lo posible dicho impacto consumiendo menos energía a través del autoconsumo, la rehabilitación energética, la electrificación, ciudades más cercanas, etc.

Por último, y quizás más importante, es intentar que esa producción del espacio que requiere la transición ecológica no se haga de espaldas o contra el espacio o territorio que se va a transformar. Por expresarlo en los términos con los que acababa el post anterior hablando de la agencia, la transición ecológica debe actuar con el territorio y no sobre él, entendiendo el territorio no sólo las personas que lo habitan si no también la naturaleza que lo ocupa y las actividades económicas que lo mantienen. Para concretar esto, un primer paso podría ser desarrollar un marco normativo para el despliegue renovable basado en lo que podríamos llamar “la regla de las tres ces”: comunicación, cooperación y compensación. He escrito una tribuna sobre este tema en El País, que he resumido en este hilo de Twitter.

El rewilding es una propuesta polémica en la que no me voy a meter en este post, pero los autores lo dejan como una necesidad.

En Congelar el Támesis uno de los autores del libro, Troy Vitesse, partía de la hipótesis de que la pequeña edad de hielo (un pequeño enfriamiento global que tuvo lugar en el siglo XVII) estaba asociado al genocido provocado durante la colonización de América y el consecuente aumento de la masa arbórea del continente.

George Monbiot. Regénesis. Capitán Swing 2023

La Producción del Espacio, 1974, Henri Lefebvre

Huber and McCarthy, 2017. Beyond the subterranean energy regime? Fuel, land use and the production of space Transactions of the Institute of British Geographers, 42:4

Por supuesto, hay una parte del sistema industrial que está cerca o en “zonas rurales”, pero no compliquemos más la cosa.